こんにちは!探究コーディネーターの沢井です!前回から引き続き、11月19日(火)に行われた発表会の様子をお届けします!(>>前編はコチラ)

今回は小学5年生の生徒が挑戦した『紙コップのムダ削減』についての発表です♪

無駄遣いをなくす!

~小学5年生 女の子の発表~

3人目に登壇したのは、小学5年生の女の子。彼女は、オフィスのゴミ箱に紙コップがたくさん捨てられていることが気になり、「紙コップの無駄な消費を減らしたい!」と考えるようになりました。

たまたま目にしたことがきっかけとなり、このテーマにたどりつきました。

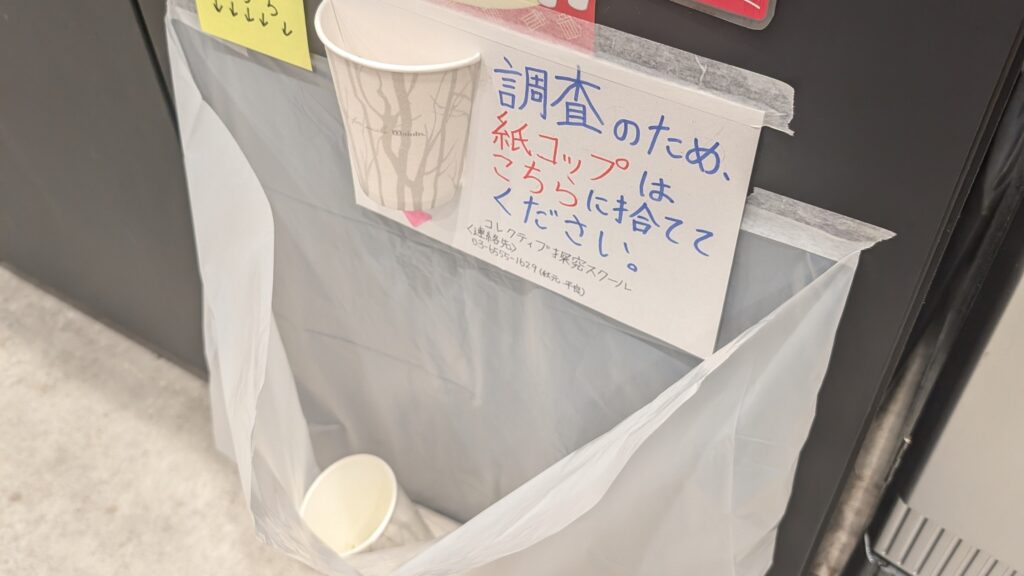

最初に行ったのは、紙コップの使用量を調べること。自分で測定方法を考え、1週間で捨てられた紙コップの数を記録しました。同時に、オフィスにいる人たちにもインタビューを行い、「紙コップを使ってしまう理由」を探っていきました。

調査の結果、オフィスで廃棄された紙コップは1週間でなんと100個以上!また、インタビューを行うことで「マイカップは洗うのが面倒」「(マイカップを持っていても)違う飲み物を飲むときには紙コップを使ってしまう」など様々な気づきを得ることができました。

たしかに、私もコーヒーを飲むときは紙コップを使いがちです。。。

この現状を知ってもらえば、みんな紙コップを使わなくなるのでは?と考え、まずは紙コップ置き場の近くに消費量を掲示してみました。これにより、紙コップの使用量は1週間で86個に減少。しかし、彼女は「あまり大きな解決にならなかった」と感じ、別の方法も模索をはじめます。

実際に試してみた結果からすぐに次のアクションを計画する姿勢がすばらしいです!

次に考えたのはマイタンブラーの普及。ただのタンブラーではなく、愛着を持って使ってもらえるタンブラーを考えることにしました。

そして辿りついたのがベナン産の布「パーニュ」を使ったカスタムタンブラー。色鮮やかなデザインで、持つだけで楽しくなるだけでなく、ベナンの繊維産業にも貢献できる仕組みです。

布の調達については、cheriecocoさんに相談・ご協力いただきました。このタンブラーを活用し、今後は「資源の大切さ」と「ベナンの文化」を知ってもらうワークショップに挑戦したいとのこと。身近な課題をきっかけに視野を広げた彼女の取り組みに、会場からは大きな拍手が送られました。

まとめ~社会との協働から得る学び~

第2タームでは、大学院でナッジの研究に取り組む研究者の方や、オフィス用品のリサイクル事業を手掛けるカウネット様にもご協力いただきました。いっしょにディスカッションをしたり、アイデアに意見をもらったりしながら、今回も社会と協働した良い学びとなったのではないかなと思います。

今回も様々な方々に協働していただきました。あらためて、お礼を申し上げます。

最後に、子どもたちは発表の中でこんな声を上げていました。

- 「アイデアを実際に試してみると、うまくいく部分とうまくいかない部分があった。」

- 「自分の考えだけじゃなく、違う意見や視点がとても大事だと思った。」

- 「いろんな人が気持ちよくなるようなアイデアをもっと考えたい。」

どれも大事な考え方ですが、子どもたちが自分で言葉にしたことに感動です・・・!

このような考え方や感じ方は、”エクスペリメンタル・マインド(試してみる・やってみる)”や”対立やジレンマを克服する力”として現在、非常に重要視されています。子どもたち自身からこのような声がでてきたことを、私も心からうれしく思います。

子どもたちの成長と次へのステップ

今回の発表会では、子どもたちがそれぞれのテーマと真剣に向き合い、アイデアを実践し、得た学びから次へつなげようとする姿が印象的でした。社会課題に対して「知識として学ぶ」のではなく、「行動し、経験を通じて学ぶ」ことが、彼らの成長をより深いものにしているのだと思います。

コレクティブ・スクールでは、これからも社会課題への挑戦を通じ子どもたちの探究的な学びをサポートしていきます。次のタームでの新たな挑戦にもご期待ください!